揖保乃糸

| 登録番号 | 154 |

|---|---|

| 名称 | 揖保乃糸(イボノイト)、IBONOITO |

| 分類 | 加工食品 |

| 登録日 | 2024/08/27 |

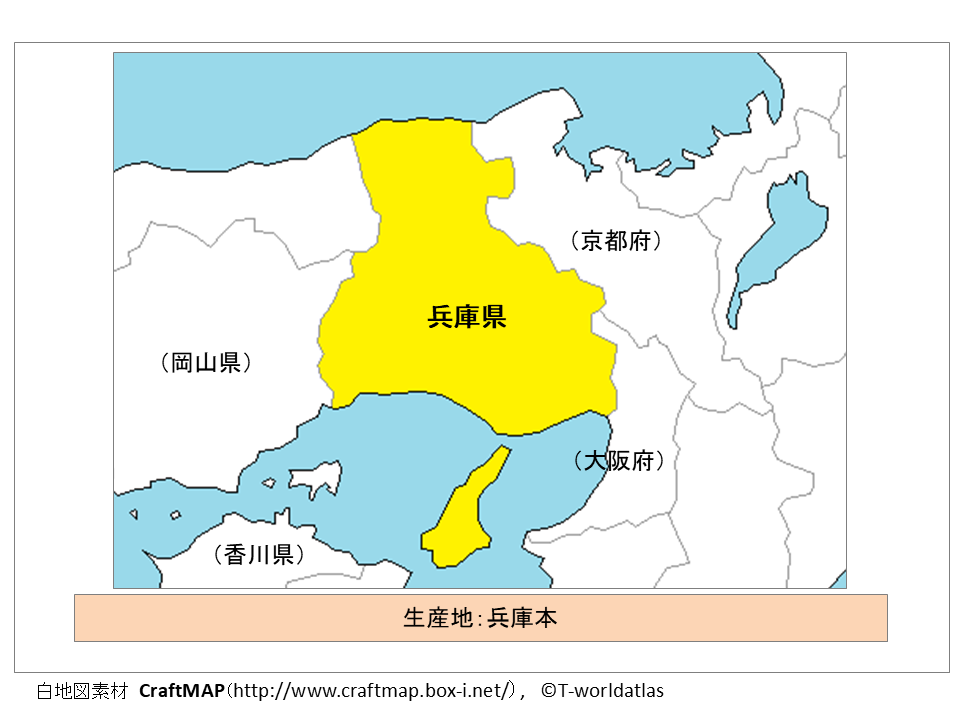

| 生産地 | 兵庫県 |

| 登録生産者団体 | 兵庫県たつの市龍野町富永219番地の2 兵庫県手延素麵協同組合 |

| 登録公示 |

「揖保乃糸」(いぼのいと)は、播磨地方に約600年前から受け継がれている伝統的な製法で製造されてきた「めん類」です。

茹で伸びしにくく滑らかな舌触りとコシのある歯切れの良い食感を有することが特徴で、手延素麺(てのべそうめん)(1)では日本一の生産量を誇るなど、名品として高い認知を得ています。

「揖保乃糸」の原材料と資材は、兵庫県手延素麵協同組合(以下「組合」という)が管理する「仕入れ原料規格基準書」と「資材規格基準書」に適合することが必要です。

組合員は組合から供給される原材料のみを使用し、各製品を「製造要綱」に則り製造します。検査指導員による格付検査に合格した麺には、標章・検査証の貼付を受けることとしています。

その後、麺を組合の専用倉庫で熟成させ保管します。

生産地では、揖保川(2)流域の肥沃な農地が多く、原料である小麦の栽培と水車製粉による小麦粉の生産が盛んに行われていたことや、近隣の播州赤穂から塩が容易に入手できたため、古くから素麺作りが行われてきました。生産地では、麺を繰り返し縄状に縒りをかけて延ばす「手延製法」と、高温・多湿の梅雨時期に専用倉庫で熟成する「厄」と呼ばれる特有の製法によって麺の風味や食感を向上させています。

生産地には、室町時代(3)からこの地で素麺が製造されていたことがうかがえる文献も存在するなど長い製造の歴史があります。当時は寺院や宮中でのみ食されていましたが、江戸時代(4)になると庶民にも素麺が普及し、地域の農家による生産なども増加していきました。当時の記録によると、生産地の素麺屋仲間が集まり品質などについて取り決めを取り交わし、違反した場合は違約金を支払うなど厳しい管理が行われていました。

1894年には、等級分けによる素麺製造標準検査法を導入し、品質の統一と信頼性を高めるとともに、個人や仲買人のブランドで販売されていたものを、生産地を流れる揖保川の名に因み「揖保乃糸」と命名し、商標を統一しました。

2006年から、アメリカのハワイ州でメニュー提案型のイベントを実施し、翌年からはアメリカのロサンゼルスとニューヨーク、東南アジア及びEUにおいても販売促進活動を推進するなど、海外での知名度も向上しています。

- 手延素麺:小麦粉に食塩水を加えて練り合わせた後、食用植物油又は澱粉を塗り、縒りをかけながら細く引き伸ばして、乾燥させためんを「手延べ干しめん」と呼びます。「食品表示基準」の定めでは、そのうち長径が1.7mm未満に成形したものに「手延べそうめん」と表示できます。真っ白で繊細な麺をゆでて冷水にさらし、つけ汁で食するなど、日本の夏の風物詩として親しまれています。また冬には温かい汁に入れて煮麺(にゅうめん)としても食べられ、日本の食文化のひとつとなっています。

- 揖保川:兵庫県宍粟市源流域に、たつの市から姫路市を経て播磨灘に注ぐ一級河川(67km)。

- 室町時代:1336年~1573年。日本の時代区分の一つ。鎌倉時代以後、足利尊氏が京都室町に幕府を開いてから15代将軍足利義昭が織田信長に京都を追放され幕府が滅亡するまでの約240年間の時代を指します。

- 江戸時代:1603年~1867年。日本の時代区分の一つで、江戸(現在の東京)に幕府が置かれていた時代を指します。徳川家康を初代将軍とし以後徳川将軍家を中心とした藩政政治が行われました。

購入先情報

「揖保乃糸」は、全国のスーパー・百貨店・ギフトショップや、下記オンラインショップ等で販売されています。