水口かんぴょう

| 登録番号 | 150 |

|---|---|

| 名称 | 水口かんぴょう(ミナクチカンピョウ)、Minakuchi Kanpyo |

| 分類 | 加工食品 |

| 登録日 | 2024/03/27 |

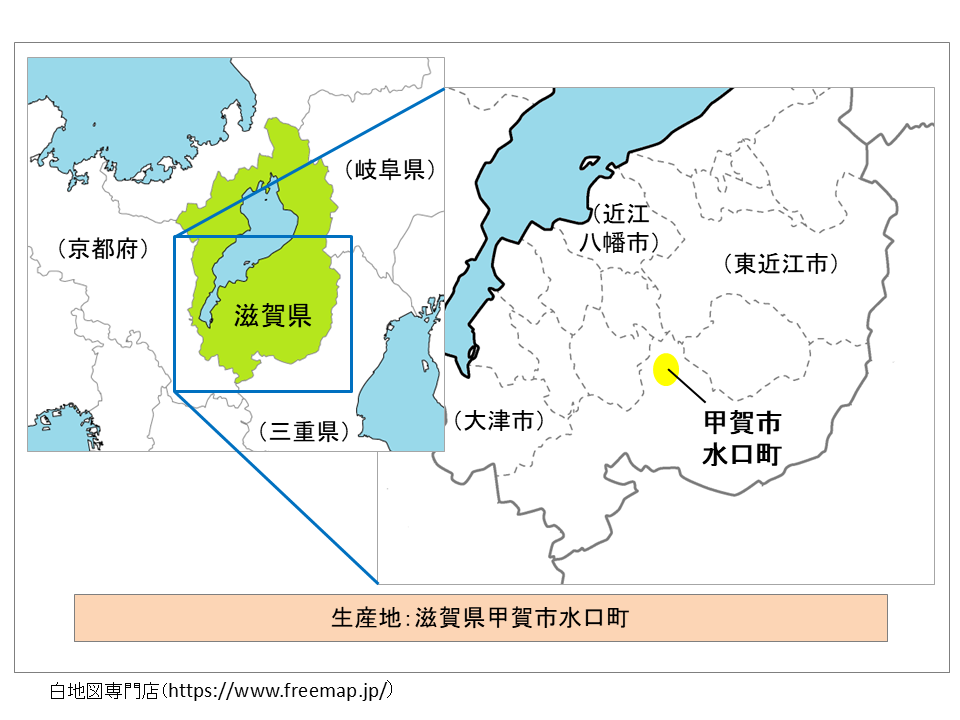

| 生産地 |

滋賀県

甲賀市水口町 |

| 登録生産者団体 | 甲賀農業協同組合 滋賀県甲賀市水口町水口6111-1 |

| 登録公示 |

「水口かんぴょう」は、滋賀県甲賀市水口町で在来種から選抜、栽培された夕顔を原料とした加工食品「かんぴょう(1)」です。調理した際に、やわらかく、味がよく染み込むのが特徴です。

生産地は、江戸時代から「かんぴょう」の名産地とされ、春の祭礼などで食べられている郷土料理「宇川ずし(2)」には欠かせない食材としてふんだんに使われるなど、地元の食材として代々受け継がれ、地域の食文化として根付いています。

「水口かんぴょう」の原料は、「水口かんぴょう部会」の各部会員が在来種から選抜し、自家採種した種を用い、生産地である滋賀県甲賀市水口町において栽培した夕顔を使用します。

加工方法は、成熟した夕顔の果実を幅2~3cm、厚さ2~3mm程度の長い帯状にむき、生産地内で竿などにかけ、自然乾燥させます。

カビの発生など、「かんぴょう」の品質が悪化するおそれがあるときは、硫黄燻蒸を行うことができることとしています。

生産地である甲賀市水口町は、江戸時代(3)から「かんぴょう」の名産地とされ、初代歌川広重(4)の「東海道五拾三次之内水口」(1833年頃)にも、「名物干瓢」として、当時の製造の様子が描かれています。

領主による生産奨励や大消費地の京都・大阪に近く換金性が高かったこと、軽く保存が利き、街道土産となったことなどから産地として発展した経緯があります。

製造は地域在来種由来の夕顔を原料とし、温風乾燥をしない天日干しで行われるなど、現在でも昔ながらの方法が受け継がれており、東京や大阪の寿司店などから直接引き合いが来るなど、評価が高い産品となっています。

- かんぴょう:夕顔の果実を細長く紐状にむいて乾燥させた食品(乾物)で、寿司や煮物などさまざまな食べ方を有する和食には欠かせない食材です。

- 宇川ずし:水口の宇川地区にある宇川天満宮で毎年4月25日に開催される祭礼で食されるかんぴょうをふんだんに使った押し寿司です。

- 江戸時代:1603年~1867年。日本の時代区分の一つで、江戸(現在の東京)に幕府が置かれていた時代を指します。徳川家康を初代将軍とし以後徳川将軍家を中心とした藩政政治が行われました。

- 初代歌川広重:江戸時代の浮世絵師(1797年-1858年)。風景を描いた木版画で大人気の画家となり、ゴッホやモネなどの西洋の画家にも影響を与えたとされています。