いしり / いしる

| 登録番号 | 146 |

|---|---|

| 名称 | いしり、いしる、よしる、Ishiri、Ishiru、Yoshiru |

| 分類 | 加工食品 |

| 登録日 | 2024/03/27 |

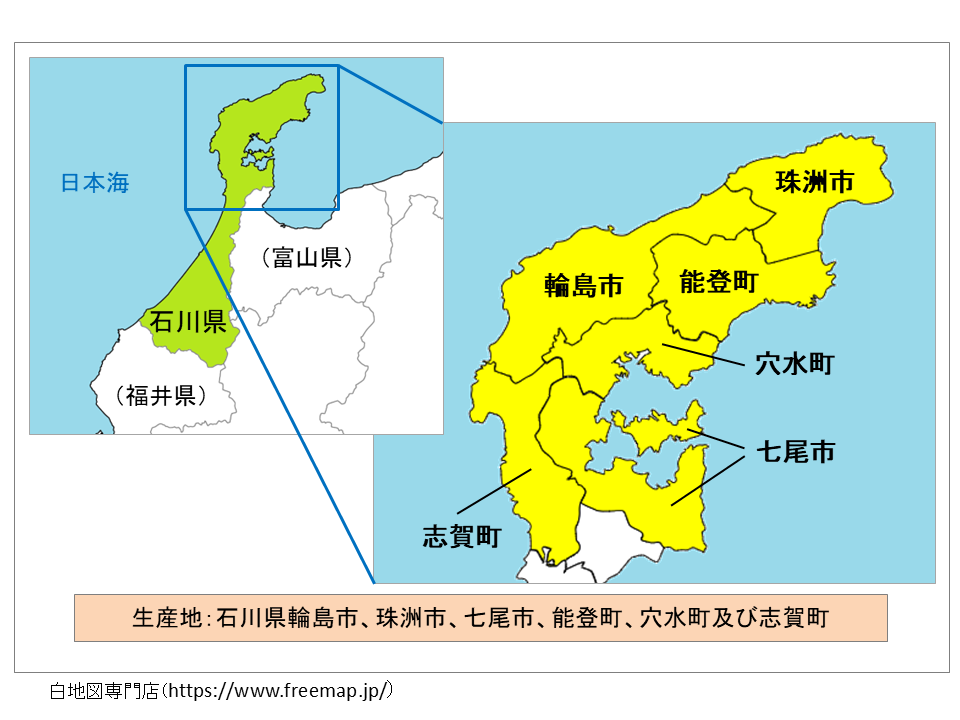

| 生産地 |

石川県

輪島市、珠洲市、七尾市、鳳珠郡能登町、同郡穴水町及び羽咋郡志賀町 |

| 登録生産者団体 | 能登いしり・いしる生産者協議会 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ヲ字1番地12 |

| 登録公示 |

「いしり」は石川県能登地域に伝わる伝統的な魚醤油(1)です。原料となるイカやイワシなどを、これらの素材自体がもつ天然の発酵力をいかして長期間発酵・熟成させる伝統製法で作られ、豊かな旨みと独特の風味が特徴となっています。

能登地域の郷土料理には欠かせない万能調味料として定着するとともに、特色ある製造技術は国の「登録無形民俗文化財」に登録されており、日本三大魚醤油の1つとして認知されています。

「いしり」の原料は、イカまたはイワシなどの魚と塩を使用します。

製造方法・出荷規格は、1年以上発酵・熟成させ、固形分を除いた液状のもので、魚介類の風味を有するものとしています。

生産地に隣接する能登沖は、暖流と寒流が交わる日本海でも有数の好漁場が形成されています。また、生産地は古くから塩づくりが盛んで、「いしり」の原料となるイカや魚が豊富に獲られ、副原料となる塩が生産されてきました。

生産地では、漁ができない厳しい冬の時期に、冬の寒さを利用して漬け込み直後の腐敗を防ぎ、その後の夏の高温多湿な気候条件を利用して発酵を促すなど、能登地域の気候をいかした伝統的な製法が古くから受け継がれてきました。

能登地域には「いしり」独特の風味をいかした郷土料理が数多く存在し、ホタテ貝の貝殻の上で野菜やイカなどを「いしり」で煮て食べる「いしりの貝焼き」や、大根やきゅうりを「いしり」で漬けた漬物の「べん漬け」など、地域の食文化との深いつながりの中で現在まで受け継がれています。

「いしり」は1955年頃まで漁家の自家消費用として製造されていましたが、1985年頃には小規模事業者により年間30トン程度が製造されるようになりました。食のニーズの多様化と食品メーカーや飲食店での需要の高まりにより製造量も増大し、2016年には約20の事業者により年間約200トンが製造されています。

- 魚醤油(魚醤):一般的な醤油が大豆や小麦から作られるのに対し、魚醤油は魚類または他の魚介類と塩から作られる液体状の調味料です。主な原材料は魚・えび・いかなどで、そのルーツは中国の醤(ひしお)とされています。