西わらび

| 登録番号 | 145 |

|---|---|

| 名称 | 西わらび(ニシワラビ)、Nishi Warabi |

| 分類 | 野菜 / 穀物類 |

| 登録日 | 2024/01/29 |

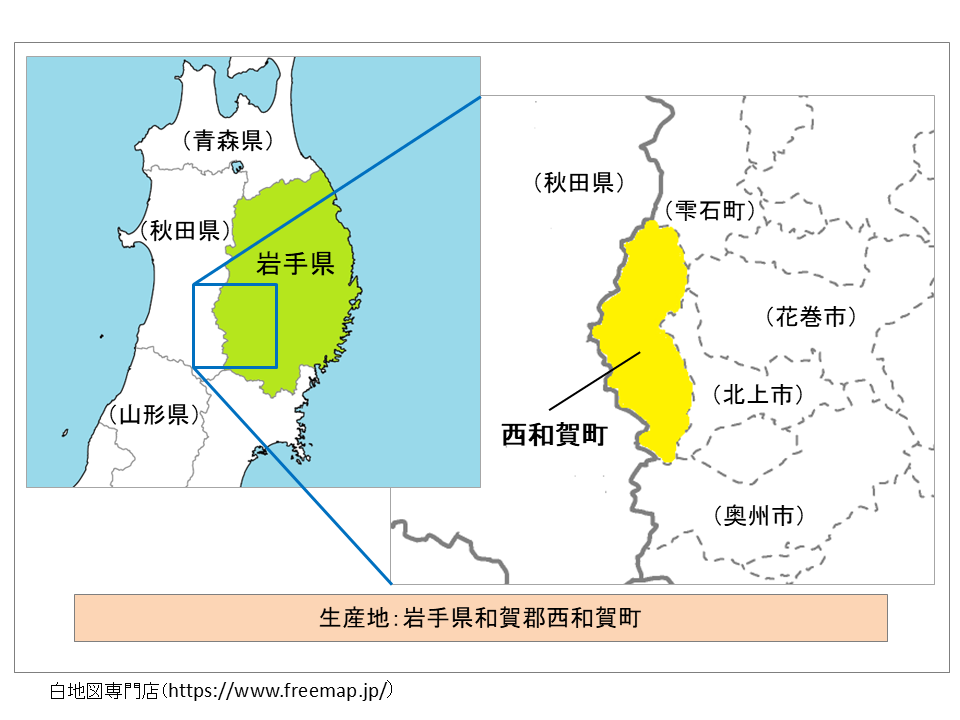

| 生産地 |

岩手県

和賀郡西和賀町 |

| 登録生産者団体 | 西和賀わらび生産販売ネットワーク 岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1 |

| 登録公示 |

「西わらび」は、在来の太くて長い形状が特徴で、地域の食文化とのつながりも深いわらび(1)です。

水煮にしたときの食感が柔らかく、うま味成分が豊富でアクやスジが極めて少ないことから、需要者から高く評価され、他産地のわらびに比べて高値で取引されています。また、根茎も地域の特産品である「わらび餅」などの原料として活用されています。

「若芽」としての「西わらび」は、西和賀町に自生するわらび、またはこれを移植し栽培したわらびとし、西和賀わらび生産販売ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)が定める基準を満たすものとしています。また「根茎」としての「西わらび」は、西和賀町に自生するわらびの根茎、またはこれを移植し栽培したわらびの根茎としています。

これらを加工した「わらびの水煮」は、ネットワークが定める基準を満たすものとしています。

岩手県の西に位置する西和賀町にはわらびが古くから自生しており、食感や食味の良さなどが岩手県内で評判となり、他産地で収穫されるわらびとの特性の違いから「西わらび」と呼ばれてきました。

保存食としてのわらびは、かつて冷害常襲地帯であった西和賀町の冬を生き延びるために欠かせないもので、古くから塩蔵したわらびを大量に保存し、大切に使う食文化が根付いています。

この伝統的な食文化の継承と豊富な山菜資源の活用に向け、1971年に西和賀農業協同組合が山菜加工場を設置し、わらびの水煮加工を開始しました。商品名を「西わらび」とすることで他産地の水煮との差別化を図り、高値で取引されてきました。

2008年には、生産者、集荷加工業者、行政などで組織するネットワークを設立し、栽培技術の向上、生産拡大および更なるブランド強化に向けた取組を進めています。

西和賀町では、わらびが芽吹く時期になると、「西わらび」を求めて県内外から訪れる人々で賑わい、その風景はこの地の春の風物詩となっています。

- わらび:草原、谷地、原野などの開けた日当たりの良いところに群生する山菜のひとつです。春から初夏にかけて出る新芽は、日本のほか、中国や朝鮮半島において広く食用とされています。また、根茎から取れるデンプンは「ワラビ粉」として利用されますが、とれる量が少なく製造に手間がかかることから貴重品として取り扱われています。