備前黒皮かぼちゃ

| 登録番号 | 143 |

|---|---|

| 名称 | 備前黒皮かぼちゃ、備前黒皮南瓜(ビゼンクロカワカボチャ)、Bizen Kurokawa Squash、Bizen Kurokawa Kabocha |

| 分類 | 野菜 / 穀物類 |

| 登録日 | 2024/01/29 |

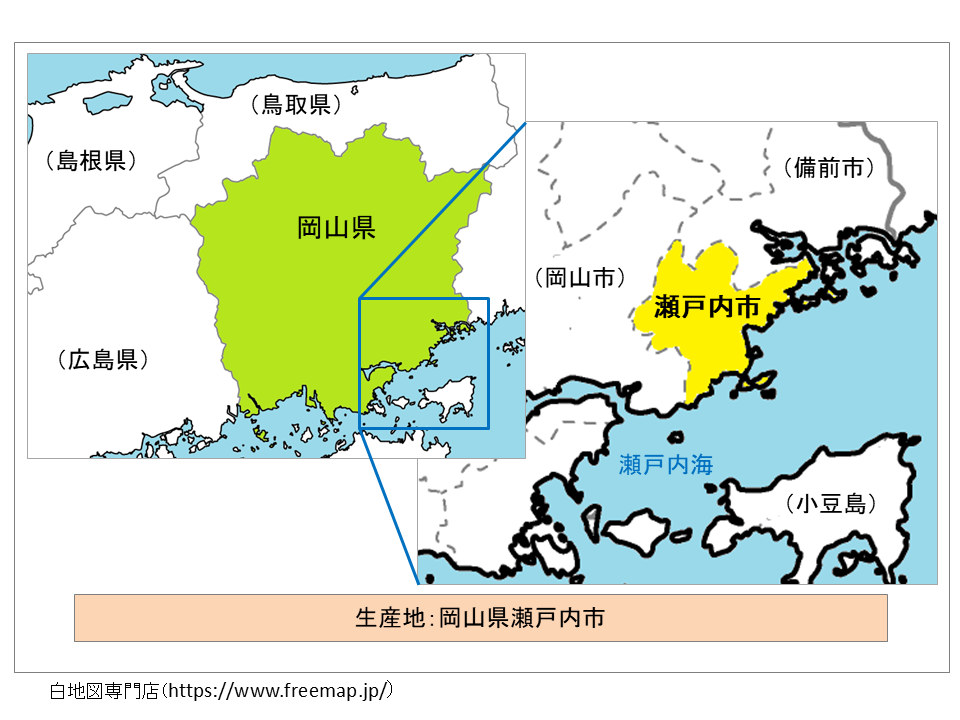

| 生産地 |

岡山県

瀬戸内市 |

| 登録生産者団体 | 備前黒皮かぼちゃ振興協議会 岡山県瀬戸内市長船町東須恵1373-5 株式会社大町内 |

| 登録公示 |

「備前黒皮かぼちゃ」は、濃緑色で、縦溝が深く、他の黒皮かぼちゃよりややこぶが多い外観をした岡山県内在来の日本カボチャ(1)です。果皮・果肉の硬度が低く、含水率が高いため、調理した際に煮くずれしにくく、滑らかな食感を持つことが特徴です。

近隣の地域にはない在来の日本カボチャとしての伝統および希少性から、高値で取引されているなど、需要者から高く評価されています。

「備前黒皮かぼちゃ」の種子は、備前黒皮かぼちゃ振興協議会(以下「協議会」という。)が配付する備前黒皮かぼちゃの種子を用います。

2年目以降は生産者が自家増殖した種子を用いることもできますが、品質特性の劣化や混種・変異などの異常が確認された場合は種子更新を行うこととしています。

栽培方法は、生産地「瀬戸内市」内において、上記の種子を用いて栽培すること、協議会が推奨する栽培方法に従い生産を行うこととしています。

協議会が定めた「備前黒皮かぼちゃ出荷規格表」に基づいて選別および出荷を行います。

生産地は、丘陵地が海に迫った傾斜地が多い地形であるため、水はけがよく、カボチャの栽培に適した地域となっています。「備前黒皮かぼちゃ」は、明治時代(2)に生産地に導入された「田尻南瓜」に他品種が交雑して作出されたとされ、昭和(3)初期には生産地や周辺地域で多く生産されてきました。

全盛期の1949年には生産地内の牛窓地区を中心とする8ヵ町村約3000戸で400haが作付けされ、岡山県内に225t、京阪神・北九州には262tが出荷されていました。その後、西洋カボチャの栽培が隆盛になる中、日本カボチャである「備前黒皮かぼちゃ」の生産は減少の一途をたどり、1995 年には生産者1戸(20a)のみによる自家採種で系統が守られていましたが、採種継続や商業出荷は困難な状況になってしまいました。

2014年、瀬戸内市内の住民有志による団体「日本カボチャ備前黒皮を復活させる会」の発足により、品種系統の保護と種子の管理により栽培が続けられ、6年間の試験栽培を経て復活し、2021年には商業出荷も再開されました。

「備前黒皮かぼちゃ」は、戦中・戦後の地域の食糧難を支え、生産地の各家庭では米・麦の代用食として地元の黒皮かぼちゃを使った「南瓜雑煮(4)」が作られるなど、岡山県の郷土料理として今に伝わっています。

- 日本カボチャ:カボチャはもともと国内にはなく、「日本カボチャ」はメキシコ南部から中央アメリカ原産種で、16世紀にポルトガル船が九州に渡来した際に、寄港地のカンボジアからもたらされた野菜と伝えられています。一方、「西洋カボチャ」はペルー、ボリビアなど南アメリカ原産で1863年にアメリカから伝えられました。現在、「日本カボチャ」は多くは出回っておらず、市場出荷(流通量)の約9割は「西洋カボチャ」で占められています。

- 明治時代:1868年~1912年。日本の時代区分の一つ。日本が幕府による封建制から近代化に移行した時代です。

- 昭和(昭和時代):1926年~1989年。日本の元号の一つです。元号に時代を付け、ひとつの時代区分として使用されることもあります。

- 雑煮:焼いた餅に火を通した鶏肉や青菜などを添え、醤油や味噌などでだしを味付けたつゆをはった日本料理です。古くから1年の無事を祈りお正月(1月)に食べる習わしがある伝統料理で、関西地方の雑煮は白味噌仕立てが多く、近畿を除く西日本と関東地方ではすまし汁仕立てが多いなど、地域によりさまざまな作り方があります。