大野豆

| 登録番号 | 141 |

|---|---|

| 名称 | 大野豆(オオノマメ)、Ono Mame |

| 分類 | 野菜 / 穀物類 |

| 登録日 | 2024/01/29 |

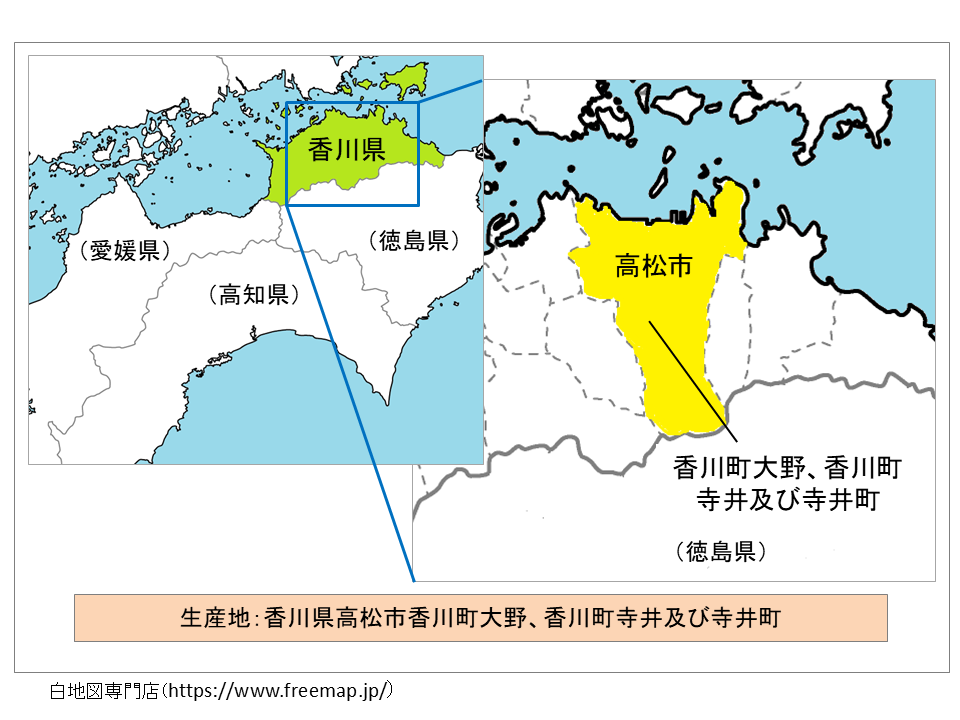

| 生産地 |

香川県

高松市香川町大野、香川町寺井及び寺井町 |

| 登録生産者団体 | 大野豆プロジェクト 香川県高松市香川町大野1329-1 |

| 登録公示 |

「大野豆」は、香川県の伝統野菜である「讃岐長莢そらまめ」を使用し、明治時代(1)から生産されてきた「未成熟そらまめ」及び「乾燥そらまめ」です。

一般的な「一寸そらまめ」と比べて小粒で皮が薄く柔らかいため、咀嚼しやすいことが特徴です。

「大野豆」の「未成熟そらまめ」は、郷土料理である「押し抜き寿司(2)」に適した食材として使用されてきました。また、「乾燥そらまめ」は、同じく郷土料理である「しょうゆ豆(3)」の原料として使用されるとともに、地元の加工業者による「炒りそらまめ」や「揚げそらまめ」などの加工品の原料としても重宝されるなど、地域には欠かせない産品となっています。

「大野豆」の品種は、地元で継承してきた種を自家採取した「讃岐長莢そらまめ」を用い、生産地内において栽培されたものです。

「未成熟そらまめ」は、収穫後に速やかに冷蔵保管を行うこととしています。

「未成熟そらまめ」及び「乾燥そらまめ」とも、大野豆プロジェクトが定めた出荷規格に基づき選別が行われ出荷されます。

生産地は冬でも温暖な気候と水はけの良い土壌により、稲作の裏作として古くから「讃岐長莢そらまめ」が栽培され、昭和(4)初期から「大野豆」と称され、人気を博してきました。

1990年代に入ると品種転換により消滅の危機に瀕しましたが、2013年に生産地のコミュニティ協議会が中心となり「大野豆プロジェクト」を発足、行政の協力を得ながら地域の教育機関とも連携し、種子の保存管理と栽培技術の標準化と向上を図ってきました。

現在、大野豆プロジェクトに関わる生産者は52名で、生産者数、作付面積、生産量ともに年々増加傾向にあります。

- 明治時代:1868年~1912年。日本の時代区分の一つ。日本が幕府による封建制から近代化に移行した時代です。

- 押し抜き寿司:型にすし飯を入れて、サワラと山椒とそら豆をのせ、彩りにエビや卵焼きなどの具材を型に並べて押し出した香川県の郷土料理です。地域の農家では麦刈りや田植え前の農閑期に親類縁者を招いてお祝いをする「春祝魚(はるいお)」という習慣があります。この「春祝魚」の主役としてサワラの「押し抜き寿司」が食されてきました。

- しょうゆ豆:乾燥させたそら豆を煎って、熱いうちに醤油、砂糖と唐辛子を混ぜた調味液に漬け込んだ香川県の伝統的な家庭料理です。醤油に漬け込む前に豆を煎ることで、軽く噛むと口の中でポロッとくだける独特の食感が楽しめます。

- 昭和(昭和時代):1926年~1989年。日本の元号の一つです。元号に時代を付け、ひとつの時代区分として使用されることもあります。