長崎からすみ

| 登録番号 | 132 |

|---|---|

| 名称 | 長崎からすみ(ナガサキカラスミ)、Nagasaki Karasumi |

| 分類 | 加工食品 |

| 登録日 | 2023/07/20 |

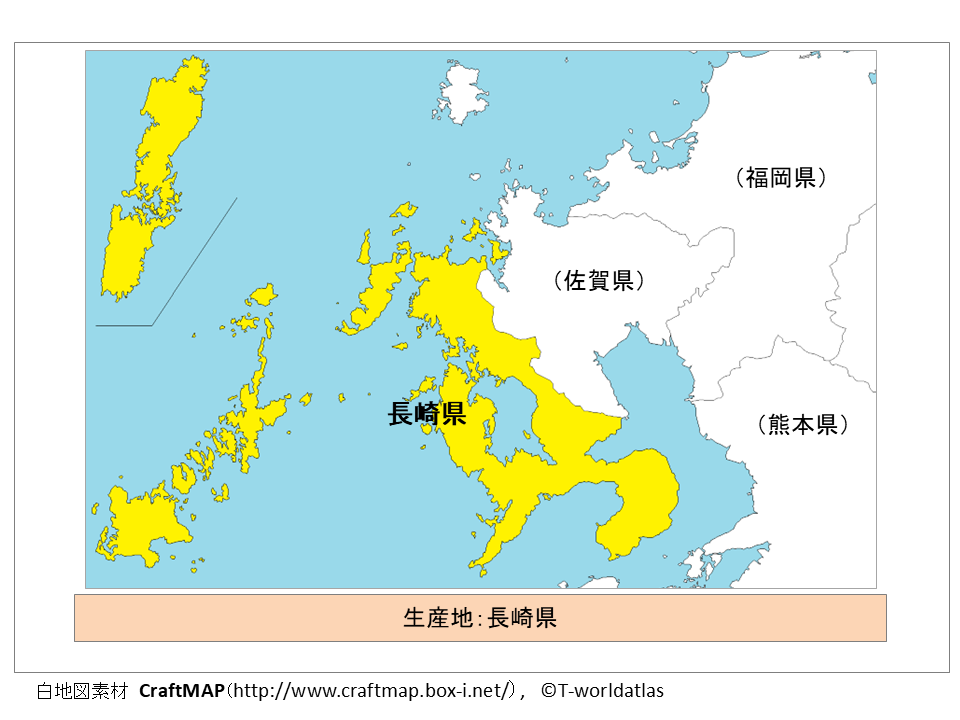

| 生産地 | 長崎県 |

| 登録生産者団体 | 長崎からすみの会 長崎県長崎市築町1番16号 |

| 登録公示 |

「長崎からすみ」は、ボラの卵巣に塩のみを用いてじっくりと乾燥させた塩干品です。

艶やかな琥珀色で雑味がなく、魚卵そのものから醸し出される濃厚な旨味と香りをもつことが特徴です。

中国・オランダの文化と融合した卓袱(しっぽく)料理(1)で使われるなど、長崎の食文化とのつながりも深く、江戸時代から天下三珍として珍重され、贈答品、高級土産および食通の愛用品としての需要が高い産品です。

「長崎からすみ」の原料はボラの卵巣のみとし、生産地内で製造します。

加工方法は、先ず、調味料に酒類等を使用せず塩のみを用い、ボラの卵巣を塩または塩水に塩漬けします。

塩漬け後、塩分が高くなりすぎた場合には塩抜きを行い、塩加減を調整した後に、時間をかけゆっくりと乾燥させることで旨味に関わる成分を濃縮させながら形を整えます。

なお、塩加減、乾燥の程度及び仕上がりのタイミングは、熟練の技術により視覚や手の感覚を頼りに官能的に判断し、整形は手作業で行います。

乾燥工程における拭き取り時に、油脂や酒類などの副材料を使用しません。

出荷は「長崎からすみの会」が定めた規格に基づき行われます。

生産地の長崎県近海では、秋から冬にかけてボラの魚群が来遊し、古くから漁獲されてきた歴史があります。そのボラの中には、成熟した卵巣を有する雌も含まれ、その卵巣を用いて「からすみ」を製造する手法が江戸時代(2)に考案されました。

1712年、江戸幕府の第6代将軍徳川家宣に献上されて以降、継続して150年間にわたり将軍家に献上されました。長年の経験により、品質を維持するための原料の目利きや加工技術が培われ、地域では高品質な「からすみ」の生産に必要な匠の技が受け継がれてきました。

明治以降、「からすみ」の製造・販売を行う事業者も次第に増加し、現在では長崎県の伝統食品として広く全国に認知されています。

- 卓袱(しっぽく)料理:江戸時代、長崎は中国及びオランダとの数少ない貿易拠点の1つであったことから、和食、中華、オランダの要素が互いに交じり合った、長崎を発祥の地とする料理です。円卓で大皿に盛られたコース料理を囲んで味わう形式が特徴です。

- 江戸時代:1603年~1867年。日本の時代区分の一つで、江戸(現在の東京)に幕府が置かれていた時代を指します。徳川家康を初代将軍とし以後徳川将軍家を中心とした藩政政治が行われました。